刃物の街、岐阜県関市について

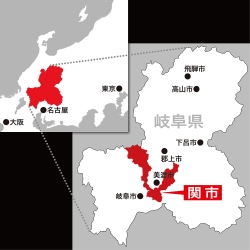

岐阜県の中央部に位置する関市。平成17年の合併によりV字型の市域になった。なおその合併により、現在日本の人口重心地は関市内(旧武儀町域内)に位置している。総面積のうち旧関市域は約6割、旧武芸川町域は約3割が可住地だが、その他の地域の可住地面積の割合は1割にも満たない。

岐阜県の中央部に位置する関市。平成17年の合併によりV字型の市域になった。なおその合併により、現在日本の人口重心地は関市内(旧武儀町域内)に位置している。総面積のうち旧関市域は約6割、旧武芸川町域は約3割が可住地だが、その他の地域の可住地面積の割合は1割にも満たない。

1950年(昭和25年)に市制施行され関市が誕生し2010年(平成22年)60年を迎えた。

特産としては、関の孫六と言われるように刀鍛冶からはじまり包丁やハサミなどの刃物。

1968年(昭和25年)10月15日に第1回刃物祭りが開催され、今も毎年10月「体育の日の前の土・日曜日」に開催。 本町通りをメイン会場として刃物大廉売市や古式日本刀鍛錬などが行なわれる。

刃物大廉売市では、市内中の刃物業者が出店する露店で市価よりも格安で刃物を購入できるため、市内外から多くの人が訪れる。一年を通して最も市外から人が訪れる2日間と言える。

ドイツのゾーリンゲン(Solingen),イギリスのシェフィールド (Sheffield) と並んで,刃物の3Sと呼ばれている。

文化【鞴祭(ふいごまつり)】

古来からの鍛冶職の伝統ある年中行事として、11月8日に鞴祭が行われている。鍛冶屋祭・お火焚きとも言われ、その由緒については、神話伝承や民間伝承と して種々語られ、これら諸説を異にして定かでないが、明治年間ころには11月7日は早々に仕事を片付け、午後から仕事場を神聖な場として、掃除と棚飾りが 行われ、お火焚きの準備(輔の前に槍材を細く刻んだ材を井桁に、高さ50cmほどに櫓に組み立て、その上に蜜柑一つを乗せる)を整え、鞴に神酒・洗米・ 塩・灯明を供え、祭りが行われてきた。

昭和に至ると、これらの準備は、8日当日 行われ、槍材も松割木となった。

鍛冶職の家では、当日の午後になると、神 事のあとに櫓の下部から焚き上げ、櫓の上に乗った焼けた蜜柑を食べると、夏病みしないといい、櫓が燃え上るとき倒れなくて燃え具合いがよいと、家運が繁昌 するという伝承がある。